目次

なぜ今、VMwareからの移行が検討されているのか?

2023年末に完了したBroadcomによるVMware社の買収は、多くの企業のITインフラ戦略に大きな影響を与えています。

従来、仮想基盤のスタンダードとして活用されてきたVMwareですが、

買収後の製品ポートフォリオやライセンス体系の変更、価格の見通しの不透明さなどにより、

「今後も継続利用するべきか?」という疑問を抱く企業が増えています。

特に、年商500億円以上の中堅〜大手企業においては、

インフラ運用を外部ベンダーに委託しているケースが多く、

自社での仮想基盤運用に関するナレッジが限定的であることから、将来的な運用継続性に対する懸念が顕在化しつつあります。

また、多くの企業ではVMwareのサポート契約が2025年度末〜2026年初頭にかけて更新タイミングを迎えることから、

「いま決断する必要はないが、そろそろ移行方針を考え始めなければならない」という状況に直面しています。

このような背景を受け、検討候補として挙がるのがMicrosoft Azureを活用したクラウド移行です。

特に以下のような前提条件に該当する企業では、Azureとの親和性が高く、現実的な移行先として評価され始めています。

- すでにWindows ServerやMicrosoft 365を社内で導入済み

- オンプレミスの運用負荷軽減や人材不足への対策が求められている

- BCPや災害対策の一環として、クラウド活用を進めたい

しかしながら、いざAzure移行を具体的に検討しようとすると、次のような疑問や懸念が浮かびます。

- 現行のVMware環境を、そのままAzureへ移行できるのか?

- Azureでも、VMware同様に安定稼働するのか?

- 既存アプリケーションは問題なく動作するのか?

- クラウドコストが高くつかないか?為替の影響で価格が変動しないか?

- セキュリティやコンプライアンス要件をどう担保するのか?

こうした課題に対して、「Azureに移行する/しない」の二択ではなく、自社のシステム特性や制約に応じた複数の移行パターンが存在します。

最適な選択肢を知り、自社のフェーズに合わせて段階的に移行を進めることが、リスクを最小化しながら移行を成功に導く鍵となります。

次のセクションでは、Azure移行における3つの代表的なパターンと、それぞれの特徴について詳しく解説していきます。

Azure移行を成功に導く、3つの選択肢とは?

VMwareからの移行を検討する際、「Azureへ移行する」という方針は決まっていても、実際にどのような構成・手段で進めるかについては多くの企業が悩まれます。特に、既存の仮想基盤の複雑さやアプリケーション資産、セキュリティポリシーを踏まえると、単純な一括移行は現実的でない場合も多いのではないでしょうか。

双日テックイノベーションでは、Azure移行における実績をもとに、以下の3つの代表的なパターンを提示しています。

① オールAzure(完全移行型)

最もクラウドネイティブな構成です。オンプレミスのVMware環境をすべてAzure上の仮想マシンやPaaSサービスへリフト&シフトし、以降の運用もクラウド上で完結させるモデルです。

この構成を採用することで、ハイパーバイザーライセンスやハードウェアの保守・運用コストを100%削減できるほか、Azureの最新機能や柔軟なスケーリングを活用できます。また、将来的にサーバーレスやコンテナ環境への移行も見据えやすくなります。

ただし、次のような条件をすべて満たす必要があります:

- すべての仮想マシンがAzure上で稼働可能(OSやネットワーク制約なし)

- IPアドレスの変更やダウンタイムを許容できる

- 社内での再設計や再構築に対応できる体制がある

「全面刷新に近い移行が可能」「新規案件として再構築を兼ねられる」企業に向いた選択肢です。

② Azure VMware Solution(AVS)型

AVSは、既存のVMware環境をそのままAzure上に再現できるソリューションです。vSphereやvMotion、vCenterなど、VMwareの運用ナレッジ・ツールを変更せずにそのまま使えるため、最小限の影響でクラウド化を実現できます。

特に以下のようなニーズにフィットします:

- ダウンタイムを極力抑えたい(vMotionによるライブマイグレーション)

- VMwareに精通した社内運用チームや委託先が存在している

- 将来的に段階的なクラウドネイティブ化を予定している

AVSは月額従量課金でスモールスタートも可能です。一方、仮想マシン台数が少ないと、オールAzureよりコスト面での優位性が出にくい点には注意が必要です。

実際に、双日テックイノベーションのお客様では、AVSでクラウド移行を開始し、業務を止めずに徐々にオールAzure型へと切り替えていく「ハイブリッド段階移行」の実績も増えています。

![]() Azure VMware Solutionとは?

Azure VMware Solutionとは?

概要資料をダウンロードする

③ Azure+オンプレ縮小(ハイブリッド型)

「すべてをクラウドに載せ替えるのは難しい」「一部VMはセキュリティ要件でオンプレ残しが必要」といった状況に適したのが、Azureとオンプレを組み合わせたハイブリッド構成です。

このモデルでは、Azureに移行可能なVMから優先的にクラウド化を進め、移行が困難なVMは既存基盤に残します。ただしその際、既存環境は必要最小限に縮小し、ハードウェア台数や保守費用を抑制することがポイントです。

例えば、VMwareライセンス費用を最大28%削減できるケースや、月間17時間以上の運用工数削減が見込まれるケースもあります。

将来的には、オンプレ残存VMをNutanix AHVなどへ移行し、「Azure+Nutanix」構成によるモダンなハイブリッドクラウド環境を構築するステップアップも可能です。

比較まとめ

| 項目 | ① オールAzure | ② Azure VMware Solution(AVS) | ③ ハイブリッド(Azure+オンプレ) |

|---|---|---|---|

| 導入スピード | 中(再構築が必要) | 早い(最短2ヶ月〜) | 中(調整・分割移行) |

| 初期コスト | 中 | やや高め(AVS基盤コスト) | 中〜低(H/W再利用で抑制可) |

| 運用負荷 | 低(クラウド上で一元管理) | 中(VMware運用継続) | 中〜高(クラウド+オンプレ併用) |

| ダウンタイム最小化 | 難(構成変更あり) | ◎(vMotion可/L2延伸) | 〇(システムにより調整) |

| VMwareナレッジの活用 | 不要(Azureネイティブ化) | そのまま活用可能 | 一部活用可能 |

| クラウド化の範囲 | すべてクラウド | すべてクラウド(VMware環境) | 一部クラウド+一部オンプレ |

| 向いている企業 | 全面見直し・構成刷新を目指す企業 | 現行VMware環境をそのまま使いたい企業 | 一部システムをオンプレに残す必要がある企業 |

このように、Azure移行といっても、単純な一括移行ではなく、段階的かつハイブリッドな選択肢が豊富に用意されています。次のセクションでは、「自社はどのパターンを選ぶべきか?」を、よくある課題・制約ごとに解説します。

どの移行パターンが最適?お悩み別に見るAzure移行戦略

Azureへの移行に関心はあるものの、「自社はどの構成を選ぶべきか」で立ち止まっている企業は少なくありません。特に、大規模な仮想基盤を運用している場合、単純な比較表だけでは決めきれず、「自社の制約にどのパターンが適しているか?」という視点が重要になります。

ここでは、双日テックイノベーションが多数のAzure移行を支援してきた中でよく相談を受ける「3つのお悩み」から、それぞれに適した移行パターンを解説します。

お悩み①:ダウンタイムを限りなくゼロにしたい

製造業や金融機関など、業務停止が許されないシステムを抱える企業では、「移行中にサービスが止まること」は絶対に避けたい要件のひとつです。また、ユーザーが稼働中の業務アプリケーションを夜間や週末だけで切り替えるには、精緻な移行手順と実績ある方法が求められます。

こうしたケースに推奨されるのが、Azure VMware Solution(AVS)を活用した移行です。AVSでは、オンプレミスとAzureをL2ネットワークで接続し、vMotionによってほぼ無停止でVMをクラウドに移行することが可能です。既存のIPアドレスや設定をそのまま維持できるため、ユーザー側での再設定やトラブルも最小限に抑えられます。

特に、「まずは移行だけ済ませ、運用はこれまで通りにしたい」「時間をかけて段階的にAzureネイティブに切り替えたい」といったニーズにフィットします。

お悩み②:クラウド化できないシステムがある

一部に外部公開不可の業務サーバーや、OSバージョンが古くAzureでの稼働が保証されないVMが混在しているケースもあります。このような状況では、全台のクラウド移行は現実的でなく、オンプレミス環境を一部残しつつAzureと共存させるハイブリッド型が現実的な選択肢となります。

具体的には、移行可能なVMはAzureへ、移行が難しいVMは既存基盤に残す形で「Azure+オンプレ縮小」モデルを採用します。残す基盤は最小構成かつ保守費用を抑えた形で再構築することで、ライセンスやハードウェアのコストを削減しながら、業務を止めない移行が実現可能です。

将来的に残存VMをNutanixなどの仮想基盤にリプレイスすることで、よりモダンで運用負荷の少ない構成へ移行することも視野に入れられます。

お悩み③:コストも含めて、全面的な見直しをしたい

次期更改を機に、仮想基盤そのものの見直しを含めた全面的なITインフラ刷新を検討している企業では、オールAzure構成が有力な選択肢となります。クラウドに完全統合することで、データセンターの運用費用・設備投資・人件費など、インフラにかかるトータルコストを大きく削減できます。

もちろん、サーバーのIP変更やアプリケーションの構成見直しが必要な場合もあるため、要件整理や事前検証には十分な時間を確保する必要があります。ただし、Azure IaaSやPaaSの導入で、中長期的な運用コストの最適化やBCP対応の強化が見込める点は、経営判断上の大きな利点となります。

段階的に進める“ハイブリッド戦略”も選択肢に

なお、上記のいずれか1つを選ばなければならない、というわけではありません。実際の現場では、まずAVSで安全に移行し、その後一部をオールAzure化、残りはハイブリッド構成へ再整理というような「段階的ハイブリッド戦略」を採用するケースが増えています。

双日テックイノベーションでは、お客様ごとの制約・予算・体制に応じて、こうした段階的な構成変更も含めた計画策定を支援しています。

次のセクションでは、オンプレ環境をあえて残す企業に向けた「Nutanixを活用したハイブリッドクラウド構成」について解説します。

オンプレを残すなら?Nutanixを活用したハイブリッド構成という選択肢

「クラウド移行は進めたいが、全てをAzureに移すのは現実的でない」という企業は少なくありません。特に、レガシーな業務システムや外部接続できないセキュア領域を含む仮想マシンが存在する場合、オンプレミス環境の一定残存はやむを得ない選択肢となります。

そのようなケースで注目されているのが、Nutanix AHVを活用したハイブリッド構成です。Nutanixは、従来のVMwareベースの仮想環境に比べて、構成がシンプルかつ柔軟で、ライセンス体系も明瞭なため、VMwareからの脱却とコスト最適化を同時に実現する選択肢として評価されています。

特に以下のような要件を持つ企業にフィットします:

- VMware製品の継続利用が困難、あるいはコスト的に不安を感じている

- 一部の業務VMはオンプレでの稼働継続が必須

- クラウド移行済みのAzure環境と、オンプレ側をシンプルにつなげたい

Nutanixをオンプレミスに導入し、移行困難なVMをそこへ再配置しつつ、移行可能なVMはAzureへ移行することで、Azure+Nutanixによるハイブリッドクラウド環境が実現します。

この構成の大きなメリットは、以下の3点です。

- 構成がシンプル:従来のSAN+サーバー構成ではなく、HCI(ハイパーコンバージド)で運用が容易

- ライセンスコストの削減:VMwareライセンスの再取得・更新が不要

- 将来のクラウド拡張性:Azure-Nutanix間の連携ツールで移行も容易に

特に、クラウドに移行する部分と、オンプレで残す部分を技術的にも業務的にも切り分けて最適化したい企業にとっては、現実的かつ持続可能なアーキテクチャと言えるでしょう。

双日テックイノベーションでは、VMwareからの移行、Nutanix環境の構築、Azureとの連携まで一元的に支援する体制を整えています。自社にとってこの選択肢が現実的かどうか、まずはぜひご相談ください。

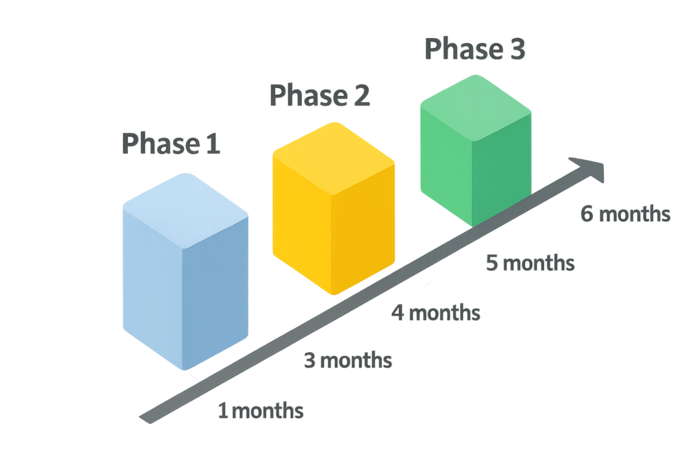

失敗しないAzure移行の進め方とは?3フェーズで考えるロードマップ設計のポイント

Azureへの移行を成功させるためには、「どの構成を選ぶか」だけでなく、どのような手順で、どのタイミングで、何を進めるかという移行計画の設計が極めて重要です。特に、VMの台数が多い、アプリケーション構成が複雑、各部門との調整が必要といった中堅〜大企業の環境では、計画フェーズを曖昧にしたまま進めると、思わぬ工数増や遅延を招く恐れがあります。

双日テックイノベーションでは、Azure移行を3つのフェーズに分けて整理し、お客様とともに計画・設計・実行を支援しています。

フェーズ1:環境把握とアセスメント

最初に行うべきは、現行環境の棚卸と可視化です。どのVMが存在し、何の役割を担っており、どのネットワーク/ストレージ/セキュリティポリシーに接続しているかを整理します。

この工程では、Azure Migrateなどのツールを活用することで、スペック・OS・稼働状況などの情報を自動収集し、移行可否の一次判断やグルーピングが可能になります。「移行できる/できない」の明確化がこの段階のゴールです。

フェーズ2:構成設計とスケジューリング

続いて、移行対象に応じた構成の設計と、工程ごとのスケジュール策定を行います。「オールAzure/AVS/ハイブリッド」などのパターンを組み合わせる場合、それぞれに適したネットワーク設計、セキュリティ設計、ライセンス整備が必要です。

また、社内の稟議・調達・現地作業調整などを含めると、実質3〜6ヶ月の計画期間が必要となることも多く、上流工程の段階で無理のないスケジュールと社内連携体制の構築が成功の鍵になります。

フェーズ3:移行作業と運用設計

準備が整ったら、いよいよ移行フェーズに入ります。この段階では、選定したツール(Azure Migrate/Zerto/Veeamなど)を活用し、段階的に移行を進めます。VMの重要度や業務影響を考慮しながら、優先順位を付けて「段階移行」または「並行稼働→切替」方式を取るケースが一般的です。

あわせて、移行後の運用・監視体制(運用者の役割分担/ログ管理/セキュリティポリシー)を設計することで、「移して終わり」ではなく、「定着して活用する」フェーズまで含めた計画となります。

以下は、典型的なAzure移行スケジュールの一例です(3フェーズ型)。

移行対象の規模や業種によって最適な進め方は異なりますが、共通して言えるのは「早く決める」より「正しく計画する」ことが、移行成功の第一歩だということです。

双日テックイノベーションでは、現状のアセスメントから移行・運用設計まで、ワンストップでご支援いたします。次のステップとして、「まずは診断から始めたい」という方は、以下の無償サービスをご活用ください。

Azure移行の成功は、信頼できるパートナー選びから始まる

Azure移行における技術選定やスケジューリングはもちろん重要ですが、それ以上に成果を左右するのが「どのパートナーと進めるか」という視点です。特に、VMwareからの脱却やハイブリッドクラウドの構築には、高度な知見と実務経験が求められます。

双日テックイノベーションは、Azure導入実績400件以上を誇るMicrosoft認定パートナーです。仮想基盤やクラウド移行に精通したエンジニアが在籍しており、アセスメントから設計・構築・運用定着まで一気通貫で対応可能な体制を整えています。

また、ハイブリッド構成やNutanix導入など、柔軟な提案力にも定評があります。技術だけでなく、実行力と調整力に長けたパートナーを選ぶことが、Azure移行を“検討”から“成果”に変えるカギとなります。

Microsoftソリューションパートナーの双日テックイノベーションには、

Azure専任エンジニア&資格保有者が多数在籍

お問い合わせいただいた場合、原則3営業日以内にて電話もしくはメールにてご連絡いたします。

まとめ|検討を始めるなら、“今”が最もリスクの少ないタイミングです

BroadcomによるVMware買収の影響や、サポート終了を見据えて、Azure移行はもはや「選択肢のひとつ」ではなく、事業継続のための戦略といえます。とはいえ、移行には段取りと判断材料が欠かせません。

自社にとって無理のない方法で、安全かつ着実に進めるために、まずは診断・計画立案から始めてみませんか?

各種ホワイトペーパーや無償診断サービスを、ぜひご活用ください。

この記事を書いた人

- 小杉 明恵

- マーケティング担当として、Azureを中心に情報を発信しています。

この投稿者の最新の記事

- 2025年8月27日ブログ情シスを疲弊させる“再発案件”の減らし方

- 2025年8月27日ブログ5年後も今の働き方でいい?情シスの未来を変える第一歩

- 2025年8月22日ブログクラウド移行の悩みを解消!Entra IDで実現するハイブリッド環境のID管理

- 2025年8月22日ブログ初めてのハイブリッドクラウド!AzureとNutanixの組み合わせで何ができる?